生態系統的進化

一、原始生態系統

估計從太古代開始到太古代中期,距今45億年到30億年左右。此時地球上有一個在原始海洋中進行的原生有機化合物的化學進化過程。進化過程的實質是在太陽輻射影響下進行的物理和化學過程。R.E.Dickerson(1978)提出了從無生命物質進化成為生命過程的基本條件,大致有以下幾點:形成具有原始大氣圈的行星;可合成碳水化合物、氨基酸等生物的單位;合成核酸鏈與蛋白質;在海洋中形成具有一定化學組成和特性的原始生物。地球上最早的生物就是生活在原始海底熱噴口附近的異養原始細菌(Ecobacterium )。

原始生態系統就是由原始異養生物、原始海洋、原始大氣圈和太陽輻射構成的還原性自然生態體系。這種生態系統形成的意義在于:通過化學進化而形成的原始生命物質與相應的原始海洋環境構成一個基于自然的物理和化學系統的生態系統。這種生態系統的特點,不同于一般的物理、化學系統,它的有序性是逐步形成的;自組織和自協調能力逐漸形成并不斷得到加強;具有了復制機能;能不斷進行物質、能量、信息的交換,形成了生態系統發展中的第一個里程碑。在這種生態系統中緩慢地進行著多分子體系的化學進化和原始生態系統的進化。一方面是原始生命物質的繁衍進化,另一方面是原始海洋及大氣圈生態條件的演變。應該說,這種生態系統有可能是多源的,可能分別在不同的海域形成。太冰期的影響會使大部分原始生態系統毀滅,局部原始系統則因所處特殊地理位置和生態環境而得以保存。

二、初級生態系統

初級生態系統有可能出現于太古代中期到元古代大冰期以后,距今約30億年到20億年左右。

初級生態系統早期就不同于原始生態系統:主要的營養方式已由異養型發展為自養型和異養型兩種;生態環境出現了一些新的因素,如大氣中氧含量的增加;在陽光下海水溫度有所增高;長期淋溶作用使海水無機鹽分增加;系統的能量水平提高到直接利用太陽能進行光合作用和固氮作用的新階段,為生物的進一步繁榮打下了能量基礎。

初級生態系統后期出現了原始的動物,生態系統由生產者、消費者和分解者所組織;能量、物質和信息的傳遞、轉化過程更為復雜;系統的自組織、自協調功能也更為完善、更為穩定。

三、次級生態系統

在生態系統演化過程中,氧化大氣圈的形成和多細胞真核生物的產生,使生態系統又進化到了一個新的階段。

真核生物向多細胞類型的進化和一系列地質運動的結果。真核生物能吸收、消化和進行光合作用。生態系統的穩定性和生物量亦都達到了一個高的水平。

真核生物由核中制造的mRNA的壽命比原核生物的mRNA的壽命(只有幾分鐘)要長得多,通常為數小時至數十小時。這就有條件為繼續發展成為陸生生態系統打下了基礎。

次級生態系統的一個重要標志就是陸生生態系統的出現。它的出現可能與臭氧層的出現有直接的關系。陸生生態系統的特點是離開了水域的保護和限制,其生態環境更為復雜化,并具有液相、固相和氣相三種界面的多樣化生態環境。白堊紀以后,隨著喜馬拉雅造山運動時期的開始,世界氣候均勻變暖,大氣圈的氧氣含量達到了現代的水平(現今大氣中含氧約占20%),被子植物和哺乳動物迅速在生態系統中形成和發展起來,進而成為生態系統中主要的生物成分。生態系統的結構和功能發展得十分復雜,生物生產力和總生物量都達到了空前的高度。

四、人工(模擬)生態系統

一般認為,人類大概是由約1000萬年前的古猿進化而來的。

人類的出現是地球上生態系統發展的又一個轉折點。人不同于一般動物。人類出現了自覺意識,能生產勞動,能使用工具,以致能在不同程度上按照自己的意志能動地改造自然。在自然生態系統的基礎上,人類在不斷發展的過程中逐漸地加強對自然生態系統的影響。現代,人類已到達一個新階段——可通過一定的手段(耕作、管理等)和科學技術(生態、遺傳工程、生物化學等)對生態系統進行調整和控制,這就是人工生態系統或模擬生態系統。

現今,地球上各種生態系統越來越受到人類的影響。可稱為“未墾地”的自然生態系統是越來越少了。盡管,現代農業生態系統的生產量逐年有所提高,但是,人口爆炸的壓力日益加重。現代工業化和科技的發展,把人工生態系統推進到一個新的形式,即社會——經濟——自然復合生態系統。

縱觀生態系統進化的歷史,可以看出以下明顯趨勢:

(1)生態系統復雜性逐步提高。群落結構復雜度增高,造成生態系統內的生態關系更加復雜,能流、物流的轉換層次增多。

(2)隨著生態系統內生物的進化,物質、能量利用效率和初級生產力都在不斷提高。

(3)生態系統所占空間由深海底逐步擴展到淺海、陸地及陸上水體和空間。

(4)生態系統內空間逐步被占用,物種之間的競爭也逐步加劇。

(5)物種的擴散、遷移在更大的空間進行。

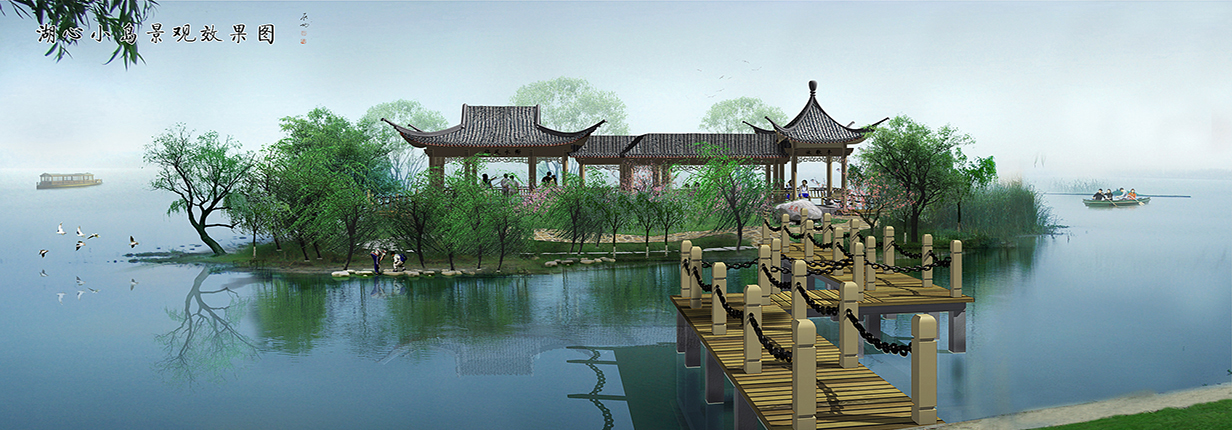

(圖片來自網絡,不做任何商業用途,如有侵權請私信刪除)

——摘自科學出版社·蔡曉明編著·《生態系統生態學》·第四篇 生態系統演化和管理·第十九章 第四節